中醫(yī)藥承載著數(shù)千來中華民族與疾病作斗爭的智慧,是中華民族寶貴的文化遺產(chǎn),它通過長期實踐逐步形成并發(fā)展起來的獨特的醫(yī)療理論體系。

煎服中藥應(yīng)注意什么?

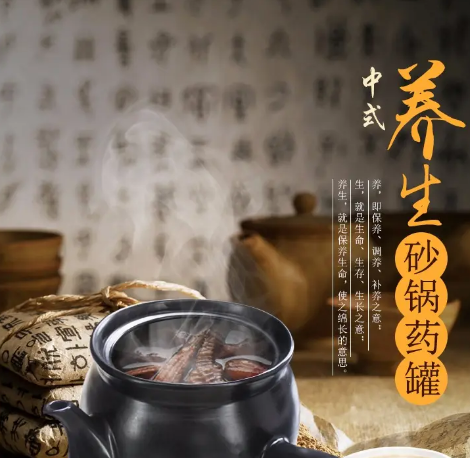

1.器皿:最好使用砂鍋、瓦罐,避免使用鋁、鐵質(zhì)煎煮容器。

2.浸泡:煎煮中藥前,先用冷水浸泡30分鐘。

3.火候:煎煮時先用武火(即大火)煮沸藥液后,改用文火(即小火)慢煎,一般煎20分鐘左右。

服用補藥應(yīng)注意什么?

1.要辨別病證虛實陰陽:所謂“補”,就是補病人之虛虧和不足。但是,中醫(yī)病證在臨床表現(xiàn)上往往錯綜復雜,也就是說,有的人貌似體虛,其實“虛”中還夾雜著“實證”,而“虛中夾實”的病人是不能進補的。例如:某人自感乏力,精神萎靡,胸悶不舒,食欲不振,但大便數(shù)日不解,小便黃,舌苔黃膩等。倘若自服補藥,等于火上澆油,必定滋生他病。因此,進補前必須辨清陰陽虛實,遵照醫(yī)囑,有的放矢的進行,萬不可濫服。

2.要掌握適當藥量:補藥入口以后,要經(jīng)過脾胃的消化吸收,才能變成人體所需要的營養(yǎng)物質(zhì)。所以中醫(yī)有“脾胃為后天之本,氣血生化之源”的說法。但是,運用補藥補虛養(yǎng)身,有一個循序漸進、日久見功的過程,這就是說不能一見虛證,就大補特補,超量服藥而急于求成。否則就在可能引起脾胃消化無力而導致胸腹脹滿不舒,甚至發(fā)生其他病證。一般來說,對于大手術(shù)、大出血,使氣血突然大傷,正氣欲脫的病者,可急用人參30克煎湯補虛救治。若對慢性病,或急性病以后的調(diào)養(yǎng)期,就可使用藥性平和、藥力和緩的營養(yǎng)補劑,分多次少量飲服,一般以早晚空腹每服一匙為佳。

3.要掌握煎服方法:凡一切補益藥飲片,大多是植物的根、莖塊狀,質(zhì)地致密。因此在煎藥之前,應(yīng)該將藥放在鍋水內(nèi)先浸泡2小時之久,然后再加水至藥平,煮開后以文火煎1個半小時左右,間隔翻動藥物數(shù)次,使其盡量煎透。每劑藥應(yīng)煎兩次,煎第2次時可少加些水,煎的時間為1小時左右。將所取之藥汁,一般多在飯前空腹服,或早晚分服。

4.要掌握補益的季節(jié)時機:進服補藥一般多用于年老體虛,或老年慢性病患者久不愈。對于年老體虛者,宜在冬季補益,此取中醫(yī)“冬三月者為封藏”之說,意思是冬天養(yǎng)精蓄銳,來年可少得疾病。對患有老年慢性支氣管炎、哮喘病,而且一到冬天病情加劇者,應(yīng)該在夏天進服補藥。這在中醫(yī)叫做“冬病夏治”。因為夏季是支氣管炎、哮喘病的緩解期,此時虛象突出,若能進補固本,可減輕冬季病證的發(fā)作。

拔罐的時候應(yīng)該注意什么?

1.時間不要過長。

2.皮膚破損的地方不要拔罐。

3.拔罐之后不要馬上洗澡。